A atenção é o recurso para atualização e reprodução contínua. Dá ao Corpo um propósito, um Corpo que se torna uma extensão (um padrão que conecta as coisas) ao longo do tempo e não do espaço (é por isso que a sincronicidade acontece). Direcionar a atenção é uma petição para governar padrões.

Seele (https://x.com/UndergroundAeon)

O inferno social do falatório

Outro dia conversava com um amigo sobre o gosto que tínhamos, no tempo da faculdade, em recombinar conceitos e imagens a partir de certos padrões simbólicos cujas estruturas eram inconscientes para nós. O vício não era só nosso, também era dos alunos mais espertinhos de Humanas e dos professores que arriscavam algum pensamento fora do cabresto ideológico.

Todo mundo que passou pelas Federais conheceu o arquetípico maconheiro do curso de Filosofia, viu-o se exaltando enquanto expunha um insight idiota após se deparar com algum elemento apropriado para sustentar uma analogia, concordou com o salto lógico que o levava a um julgamento acerca de algum dos universais: o amor, o crime, a preguiça, o poder, o chifre, o capricho das mulheres. Problema é que não sabíamos reconhecer que colegas mais admirados e os nossos professores também tinham um imaginário igualmente tosco, formulando ideias segundo o mesmo padrão. Afinal, esses traziam uma carga de leitura que poderia ser acessada a qualquer momento numa discussão, e facilmente o interlocutor saía impressionado pelo carisma livresco, ou no mínimo pela aura do diploma, sem se tocar que apenas ouvira um argumento Chewbacca.

(do que me lembro de um recurso poderoso que intuí ainda no primeiro período da faculdade: diante de um professor no ato de tecer uma análise de discurso — famosa técnica francesa de desconversa — para desconstruir uma ideia alheia, faça para si uma análise do discurso do professor)

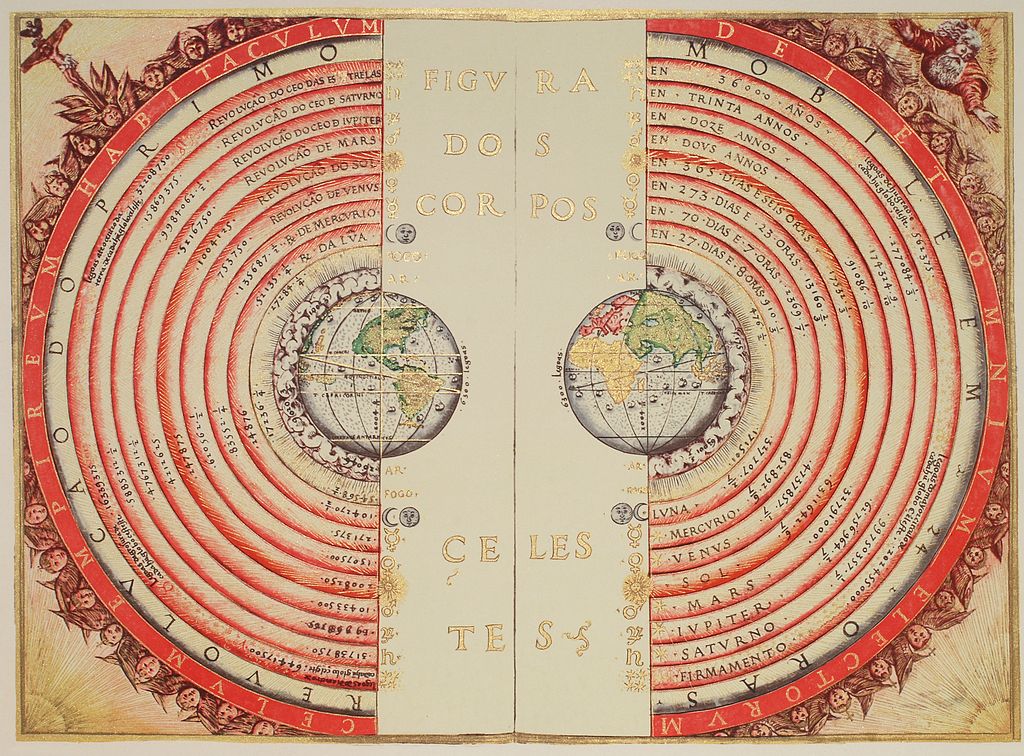

O conhecimento das estruturas simbólicas é o princípio de uma educação ideal. Inicia-se pela vida ritualística na Igreja e pela observação e experimentação da natureza. Continua pela sua absorção através da leitura de contos, poemas, romances, peças, que já na infância darão o enredo das brincadeiras e na adolescência a forma dos primeiros amores. E buscando ao longo da vida o que sempre foi escrito num nível de consciência e beleza que faça jus às duas fontes principais do imaginário ocidental: a Bíblia e a mitologia greco-latina. Assim é que se fortalece nossa capacidade de pensar e intuir diferenças e semelhanças, de modo que, ao chegar à faculdade, não seja tão fácil ser ludibriado pelas inteligências depravadas dos professores e pelo falatório imaturo dos pares.

E o principal: a vida interior também é fortalecida contra o autoengano, os raciocínios que criamos para justificar algo que sabemos, lá no fundo, ser besteira.

E se tal aprendizado é o princípio, o fim ideal é conseguir intuir aquela faixa de realidade fundante e muda que permite que essas estruturas sejam e dêem-se a ser conhecidas por nós.

Tive essa conversa com o amigo em data próxima àquela do início da terrível enchente que há um mês abalou o Rio Grande do Sul. Além do compadecimento com desconhecidos e amigos virtuais que sofreram (e ainda sofrem, e tão cedo deixarão de sofrer) com o desastre, fiquei incomodado com o auê em cima daquela cena do cavalo que estava há mais de dia em cima de uma casa, sem conseguir descer por causa da água. A mídia vinha explorando casos de bichos com uma atenção anormal, depois de menosprezar o sofrimento dos gaúchos em favor da cobertura intensa da missa negra de uma cantora decadente no Rio de Janeiro. Não preciso dizer que o resgate dos animais é parte integrante da crise, eu parei para ver o salvamento do cavalo ao vivo no programa da Ana Maria Braga. Mas me lembro bem do discurso incômodo de que a resistência do cavalo era um símbolo do que se passava ali no Rio Grande do Sul.

O cavalo inerte esperando pelo poder público para resgatá-lo era, para a Globo e outros jornais, símbolo do povo gaúcho. Numa crise que foi gerada justamente pela incompetência do poder público. E enquanto esse povo precisava lutar contra burocracia para salvar-se a si próprio, com ajuda de uma corrente bonita de solidariedade que moveu o país (e que, infelizmente, arrefeceu), a mídia risonha elegeu para símbolo um animal passivo à espera do mesmo Estado que pôs o cavalo ali.

Veja, a questão que apresento aqui nem é a de forçar uma crítica liberal (pois nem liberal sou) contra o discurso midiático. Afinal, nem acho que houve um intuito consciente de uma mídia chapa-branca para eleger como símbolo agregador de afetos um animal que, em outras situações, serviria sim como símbolo de força, de resiliência. O que me chamou a atenção foi o impulso com que os jornalistas expressaram essa analogia.

O sofrimento animal nos importa enquanto elo de um problema cujo sofrimento é antes de tudo humano. Lembro que os trechos de Grande Sertão: Veredas e de Vidas Secas que mais me comoveram foram os de mortes de bichos: no primeiro, o sacrifício dos cavalos durante uma tocaia, noutro a morte da cachorra Baleia. Mas sabemos que o essencial naquelas dramas era de cerne humano, e esses episódios estão ali para acentuar o alcance cósmico de algo cujo centro está na alma de quem foi criado semelhante ao Deus que criou os animais.

Como dizia um amigo jornalista meu, a diferença entre publicitários e jornalistas consiste em que os primeiros sabem porque vão ao Inferno.

O que vimos ali foi um caso de inversão simbólica, não do tipo que vemos em passagens de níveis metafísicos, mas do que notamos em fases de fim de ciclos culturais, quando um símbolo de fertilidade é saudado como um símbolo de paralisia, e vice-versa, por exemplo.

Fecundação, vida, regeneração, reprodução, morte e ressurreição de um símbolo

O cavalo é um desses vários motivos míticos que reaparecem constantemente na ficção como notas que veiculam sentidos próximos ou divergentes à sua matriz, a depender da melodia de fundo que persiste no ritmo do tempo, na harmonia entre cosmogonia e história. Esses símbolos encenam-se em nossos sonhos fora de nosso controle, expressando conteúdos que passaram despercebidos ou foram recalcados durante a vigília. Mas a fonte primeva é a dos místicos fundadores das culturas, cujos atos de fala estão em consonância com um silêncio que não se origina no mundo sensível.

Esses símbolos, uma vez desgarrados das estruturas nas quais foram articuladas em suas origens, hoje irrompem automaticamente no discurso de quem é apenas reprodutor de outras vozes que não as suas próprias. Assim ocorre através do grosso de nossa mídia jornalística, artistas, falsos profetas, doutores universitários e políticos — o marketeiro é outro problema, esse sabe bem o quanto é dono do próprio poder de falar. O símbolo cavalo num discurso ou num rito é a cristalização sensível de operações mental que condensa ao mesmo tempo a essência e um conjunto amplo de possibilidades de uma qualidade humana. Sendo que a qualidade humana no conjunto de sua extensividade já é símbolo de uma qualidade divina em sua máxima intensividade.

Um cavalo resistindo à restrição de seu espaço vital pode servir de símbolo para homens resistindo ao estreitamento de vias de acesso e participação no Ser. Não era o caso na enchente.

Se num cervo pode-se ver um símbolo de fertilidade, como ocorre na obra de Ariano Suassuna, ele pode ser usado como metáfora de um rei que se lança em jogos de caça para fugir da sua missão de dar filhos ao trono. Um rei que se nega a essa obrigação pode levar o seu país, e portanto seu povo, ao risco de se extinguir, de chegar ao fim de suas possibilidades no tempo, perder sua liberdade, cair na pobreza e enfim ser escravizado por um reino invasor. Possibilidades que foram criadas, sustentadas e renovadas pelas gerações anteriores de seus ancestrais, desde o primeiro rei de sua dinastia há séculos. Esse simbolismo do rei carrega significados relacionados à fecundação de todos os níveis do reino que estão sob a sua responsabilidade: das plantações, da paz na comunidade, das graças divinas.

Pois o que mais há, ao longo da história do imaginário humano, narrativas sobre reis cuja esterilidade, ou imobilização devido a um encantamento ou a uma doença, ou por causa de usurpação de seu trono por um impostor, levaram os seus reinos ao caos. Podemos pensar em Édipo Rei, mas para o que falo aqui é mais interessante lembrar da Demanda do Santo Graal em sua primeira versão, a de Chrétien de Troyes, ou na atualização do drama do Rei-Pescador nA Terra Devastada de T S Eliot, em que a paralisia real se expande na paralisia de seu povo, que por sua vez se converte em paralisia da própria natureza, que por não ser cultivada, não dá frutos. E por que falei de um cervo aqui?

Em Os Lusíadas, Camões desloca o cervo de uma lenda latina para fins próprios. Como resume Vítor Manuel Aguiar e Siva no Dicionário Camões:

Actéon foi filho de Aristeu e de Autónoe — neto, portanto, de Apollo e de Cadmo — e aprendeu a arte da caça com o centauro Quíron, tendo-se tornado um hábil e apaixonado caçador. O episódio central do mito consiste na metamorfose de Actéon em cervo e na sua subsequente dilaceração mortal por parte de seus próprios cães. […] A mais conhecida e influente versão do mito encontra-se nas Metamorfoses de Ovídio (III, 138-252], onde se narra que, após uma jornada venatória, à hora do meio-dia — hora culminante da ardência solar e do desejo erótico — Actéon entrou num bosque que não conhecia […] e avistou numa gruta a deusa Diana, que, acompanhada por ninfas desnudas como ela, tomava banho nas águas cristalinas. Com gritos de surpresa, as ninfas rodearam a deusa, ocultando-a com seus corpos. Diana, com o rosto tingido de rubor, salpicou com água o rosto e os cabelos de Actéon e disse-lhe que poderia contar, se fosse capaz, que a vira despojada de roupa. Logo Actéon se transformou num veado e, tendo perdido a voz, embora mantivesse a consciência de si mesmo, após ter visto nas águas o seu rosto cervino e suas hastes, encetou uma fuga veloz, mas foi alcançado pelos seus cães que, sem o reconhecerem, o despedaçaram e o devoraram.

Camões tinha muito apreço por esse mito, recontando-o em sua lírica e usando-o como tema sutil, mas central, do maquinário metafórico de Os Lusíadas, num genial deslocamento de sentido que só um escritor em pleno poder da própria palavra seria capaz de operar.

Actéon aparece primeiramente numa fala da deusa Vênus no primeiro concílio dos Deuses: ela cita o fim de Actéon enquanto seduzia Júpiter para favorecer a benevolência do chefe do Olimpo na direção dos navegantes portugueses. Conta Aguiar e Silva: “se Actéon tivesse visto Vênus tal como se mostrou a Júpiter, no esplendor pressentido das suas formas corporais mais íntimas, nunca teria sido morto pelos seus cães, porque primeiro teria sucumbido aos seus desejos.”

O mito reaparece no canto IX, em que Cupido condena a paixão do Actéon pelos jogos de caça que o levara a se apartar do convívio das mulheres: por não dar livre curso à sua potência de amar, o caçador encontrou sua desgraça. Nessa estância do canto, a vigésima-sexta, o primeiro grande comentador da camonística, o espanhol Faria e Sousa, propôs a identificação de Actéon com o rei Dom Sebastião. O futuro Encoberto preocupava muito a Portugal, pelo tanto de tempo que gastava com amigos em jogos de caça, em vez de procurar uma princesa para torná-la rainha e amá-la e dar filhos ao Império. Assim a preocupação aparece no épico.

A questão é que esse medo era expressão de uma ansiedade maior: a de que Portugal estivesse chegando ao fim de suas possibilidades vitais devido “aos validos, os criados e monteiros que arruinavam” a riqueza da fazenda, igual os cães de Actéon destroçando e devorando o corpo metamorfoseado de Actéon.

Dom Sebastião era a última esperança do reino, mas precisava ser despertado de seu egoísmo. Todo o episódio escandaloso da Ilha dos Amores é ritual afrodisíaco para algo além da assunção de Vasco da Gama a uma visão da estrutura do real e das possibilidades futuras, possibilidades liberadas em sua hierogamia com a diva Tétis. Lembremos que, nas civilizações antigas, rituais sagrados de núpcias entre o rei e uma deusa eram encenados no festival do ano-novo, para que, por simpatia entre o que está em cima e o que está em baixo, a terra e o povo revitalizassem as energias esgotadas durante o ano que acabou de acabar. Num lance de genial artifício, um cervo aparece contemplando-se calmo na água na Ilha dos Amores. Essa ilha é um lugar misterioso, fora do tempo, em que os elementos que estavam em conflito na história humana são harmonizados, de modo que a entropia que desgastava Portugal pudesse ser revertida. Actéon encontrava sua redenção como profecia de que um casamento concreto de Dom Sebastião seria a manifestação do casamento imaginado por Camões no fim do poema.

Mas Dom Sebastião não ouviu Camões, e foi atrás de fazer o que o poeta mais temia: continuar seus jogos de caça na aventura fatal de uma cruzada em Marrocos, onde sumiu nas areias de um deserto. Cumpriu-se o que Camões e os demais lusitanos temiam: Portugal entrou em paralisia cultural, e desde o século passado vem tentando se libertar disso da pior maneira possível: renegando o mito dOs Lusíadas, ou invertendo o seu sentido ao de uma orgia dionisíaca.

No qual proponho o dia de Camões como parte do calendário junino ao lado de São João, São Pedro e São Marçal

Aqui em meus Estado a lenda de Dom Sebastião se liga ao principal festejo popular do Maranhão, o Bumba-meu-Boi. Resumirei ao máximo o auto, que é encenado com variantes a depender de cada grupo, sotaque e comunidade. Uma pobre mulher grávida sente desejo de comer língua de boi. Com medo de que o bebê nasça com a cara parecida com esse órgão, seu marido rouba o boi favorito de seu patrão, um fazendeiro, e cozinha uma iguaria com a língua para a esposa. O fazendeiro cai em desespero e tristeza, e toda a comunidade entra em desordem. Índios e caboclos são orientados a buscar o boi. Descobrem que o animal morreu, e encontram quem o matou. Mais tristeza ainda, mais desordem na comunidade. Chamam um doutor para ressuscitar o boi, quem consegue reanimá-lo é um pajé (ou um padre). Fazendeiro e criado fazem as pazes, e toda a comunidade volta à ordem num nível superior, ao da alegria festiva em louvor aos santos. A harmonia é restaurada, ou melhor, renovada, e as correntes da fertilidade voltam a fluir em todas as “camadas” do Ser.

Quem conhece um pouco de antropologia reconhece aí um esquema perene de ritos articulados em torno do conhecimento dos ciclos naturais, do tempo em que a terra não dá vida (inverno), como se estivesse morta (igual esteve morto o boi), e do momento em que o Sol reativa os poderes da terra na primavera com a ajuda da comunidade que a cultiva, tudo em constante conluio com as forças divinas rememoradas em ritos e festejos. No mundo europeu, o calendário de festas juninas substituíram, num nível superior, certos simbolismos de festas pagãs de honra a deuses relacionados às potências da terra, da germinação, do Sol. O bumba-meu-boi evidentemente é um rito agrário que, em ambiente urbano, não perde o sentido de renovação da comunidade que oferta a festa aos santos.

Como disse em aula recente do meu curso Desvendando a narrativa iniciática dOs Lusíadas, onde ensino como uma obra-prima da literatura pode enriquecer o seu poder cerebral de fazer conexões simbólicas exatas, o esqueleto da estrutura do épico é o mesmo daquele mito do herói solar vulgarizado na fórmula da Jornada do Herói: histórias que condensam o ciclo natural, cultural e espiritual numa aventura cheia de peripécias. O Sol e o Rei participam, em seus respectivos níveis, de um mesmo complexo de sentidos em torno de uma das principais qualidades divinas.

Que na véspera de São João (exatos seis meses antes do nascimento de Cristo, de quem o Sol é um dos seus principais símbolos, sendo assim um limite entre antigas e novas potências naquele período), Dom Sebastião saia de seu sono, de sua paralisia, de seu inverno, e em vez de voltar a repetir jogos de guerra, tome a forma de um touro com uma estrela na testa e pontas de ouro nos chifres (sendo a estrela um símbolo do reino divino, e ouro a manifestação mais alta das qualidades celestes ao nível do reino mineral, e o chifre um símbolo de poder que reúne o real e o sacerdotal, além da fertilidade), e venha aos nos nossos terreiros para dançar com os brincantes do boi, um símbolo perene de fertilidade, força e riqueza, aliviando assim de outra forma a ansiedade de Camões, é algo que me comove de um jeito doido, e que eu queria compartilhar com vocês.

(um amigo que está me iniciando nos mistérios do Bumba-meu-Boi tem muito mais cousas espantosas a falar sobre a festa, mas tudo tem seu tempo)